办好乡村振兴“大思政课” 培养知农爱农为农新型人才

时间:2025-04-09 [字号: 超大 大 中 小] 来源:北京市思想政治工作优秀案例集(2024)

北京农学院

一、基本情况

北京农学院(以下简称“学校”)作为北京市属农林院校,从1956年建校起就与“三农”结下“不解之缘”,始终坚持以强农兴农为己任,始终坚持把论文写在京华大地、成果凝结在农民收获里,坚守为党育人、为国育才的初心。近年来,学校通过建设乡村振兴“大课堂”、搭建乡村振兴“大平台”、汇聚乡村振兴“大师资”,开好讲好具有“首善标准、红色基因、北农特色”的乡村振兴“大思政课”,为首都全面推进乡村振兴、率先基本实现农业农村现代化贡献“北农智慧”和“北农力量”。

二、主要做法

(一)建设乡村振兴“大课堂”,厚植学生爱农情怀

1. 夯实延展实践教学“大课堂”。学校创新开展多元制递进式“3+1”人才培养模式,专门拿出1年时间组织全体学生走出校园,走向农业、走入农村、走近农民,在田间地头、场站基地、农业企业等“大课堂”中进行“摔打磨炼”。学生们通过详细了解农业的地域性、周期性、季节性等特征,不仅增强了实践本领,还拉近了与“三农”的距离,厚植了知农爱农情怀。

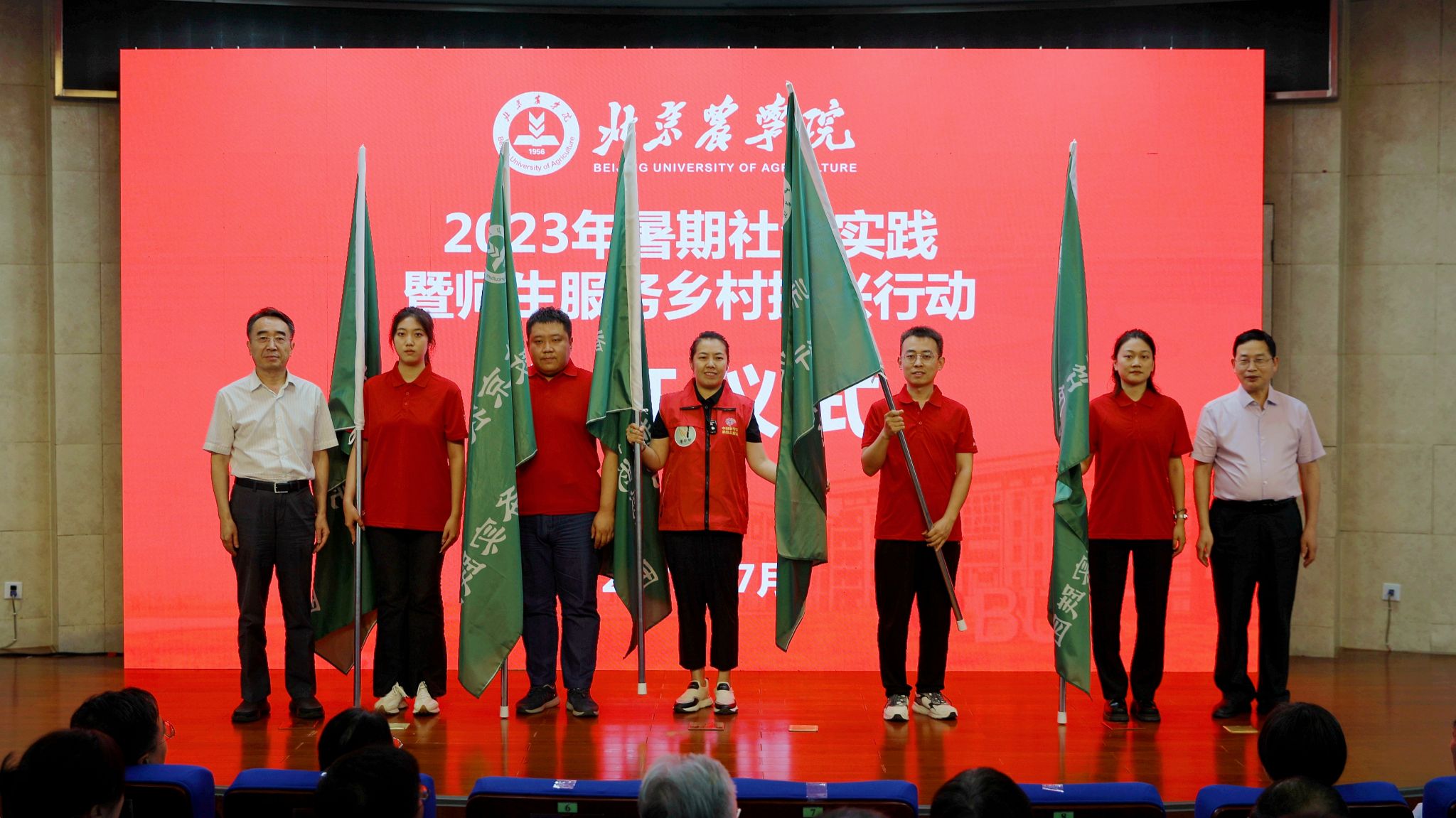

2023年7月,学校隆重举行2023年暑期社会实践暨师生服务乡村振兴行动出征仪式

2. 创新开展社会实践“大课堂”。学校多措并举实现暑期社会实践活动的“三转变”:从传统暑期大学生社会实践,转变成师生服务乡村振兴“大思政课”;从短期的暑期社会实践活动,转变为全年常态化、长效化社会实践课;从单一部门牵头开展活动,转变为全校多部门联动开展有组织、有目标的社会实践大课堂。2022年和2023年,学校共组织860支团队4600名师生奔赴北京所有区和京外22个省市“三农”一线开展支农扶农兴农社会实践活动,用脚步丈量祖国大地,把“大思政课”开在田间地头、乡土深处,充分发挥农业院校专业特长,进一步涵养“三农”情怀,真正做到“一懂两爱”。

2023年5月,北京农学院师生同上一堂田间地头”大思政课”

3. 广泛拓展思政教学“大课堂”。学校将思政课“红”的底色与乡村振兴“绿”的特色深度融合,讲深、讲透、讲活“绿色故事”中的“红色道理”。上好“开学季第一课”“就业季大思政课”“毕业季最后一课”,通过同种一片责任田、四季丰收节、“尚农”文化节等一系列有农业特色的“思政课”,涵养学生“三农”情怀。将习近平总书记关于“三农”工作的重要论述等深度融入思政课堂,将百年党史、千年农耕文化有机融入思政课教学中,充分发挥思政教学“大课堂”作用。在“三农”一线建立思政课实践基地,把课堂搬到田间地头,凸显“大课堂”之“大视野”。组建以思政课教师为主的“三农”宣讲团,持续深入开展宣传宣讲,不断增强思政课的“农味儿”,适应北农学子“口味儿”。

2023年4月,李德美教授在新疆焉耆回族自治县开展酿酒葡萄春季管理技术培训

(二)搭建乡村振兴“大平台”,增强学生强农兴农使命担当

1. 构筑京津冀农林高校协同“大平台”。2023年11月26日,学校举办京津冀农林高校协同创新联盟大会,联合发布《协同发展十项举措》。三地农林高校充分发挥人才、科技和资源优势,坚持同题共答,强化协同创新,共同为开好讲好乡村振兴“大思政课”出谋划策,持续增强服务乡村振兴的能力和水平,持续提升乡村振兴“大思政课”的质效。

2. 拓展校地合作产教融合“大平台”。学校全面加强与属地政府、企事业单位的全方位合作,先后与平谷、昌平、延庆、怀柔、密云5个区以及未来科学城、大北农集团等签订战略合作协议,集合优势资源,开展深度合作,不断拓展乡村振兴“大思政课”平台,不断提升乡村振兴“大思政课”教学质量。

3. 巩固校内资源整合“大平台”。学校充分发挥科技小院、博士农场、教授工作站、大学科技园等平台优势,整合校内资源,把学校千亩农场、万亩林场,1个国家级、5个北京市级、172个校级人才培养基地全部打造为行走着的乡村振兴“大平台”,并以此为依托不断转化有用、管用、实用的农业科技成果,带动农民实现长期稳定增收,持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,为农村宜居宜业、农业高质高效、农民富裕富足不断贡献智慧力量。

(三)用好乡村振兴“大师资”,练就学生兴农本领

1. 校领导带头深入田间地头讲“大思政课”。校领导每人每年参加不少于2次的服务乡村振兴的活动,春天与师生同种“责任田”,秋天与师生共采“丰收果”,让乡村振兴“大思政课”有滋有味有内涵。在校领导示范引领和模范带动下,广大师生发扬“自找苦吃”精神,走入乡村的广阔天地,开展科普宣传、技术推广、销售帮扶、文化赋能等强农兴农活动,让乡村振兴“大思政课”有声有色有收获。

2. 广大教师踊跃奔赴“田间地头”讲“大思政课”。学校通过开展农业科技“揭榜挂帅”激励机制,组织开展“红色1+1”师生党支部与农村党支部对接共建,参与“百师进百村”“人才京郊行”行动、教师科技挂职等活动,打好服务乡村振兴阵地战。老师们坚持“田间与课堂、理论与实践、研发与推广、创新与服务”紧密结合,为服务乡村振兴、助力农民增收致富献上“金点子”,做给学生看、带着学生干、帮着农民赚。这些服务“三农”的实践成为了服务乡村振兴“大思政课”最动人的篇章。

3. 榜样典型入校讲授“大思政课”。学校服务乡村振兴“大思政课”除了“走出去”,还积极“引进来”,广泛邀请农业领域领导干部、专家学者、杰出校友以及乡村“大户”“能手”走进校园、登上学校“尚农大讲堂”授课,向师生传授服务乡村振兴的专业知识,讲述身处“三农”一线的鲜活故事,展现新时代乡村最生动的一面,通过典型示范引领带动,增强乡村振兴“大思政课”感染力、实效性。

三、工作成效

(一)培养知农爱农人才质量显著提升

乡村振兴“大思政课”,不仅使学生开阔了眼界,增长了知识,还启迪了思维,锻炼了实际动手能力,使他们对大学课程有了更深的认识,能够更好更快成长成才。在第八届、第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(北京赛区)决赛中,学生申报的《农业产业化新模式》《一叶知鲜——高端鲜食玉米绿色优质品种的种植与推广》等作品获奖125项,学校连续两年荣获“优秀组织奖”。近年来,学校毕业生就业率稳定在96%以上,本科生在涉农专业行业内的就业率保持在70%以上,学校毕业生在北京市农业生产、加工、经营等领域已成为重要的骨干力量,得到了北京市各级政府和用人单位的好评。

(二)服务乡村振兴成效明显

学校扶优做强“平谷大桃”“昌平草莓”“北京油鸡”等国家地理标志农产品,2022年、2023年连续两年入选首都高校师生服务“乡村振兴”行动计划。服务乡村振兴案例连续三届入选省属高校精准帮扶典型项目,连续两次入选“全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例。学生服务乡村振兴实践的“青芒谷团队”获评全国“三下乡”社会实践优秀团队。在中国“红杏第一村”——平谷北寨村,师生帮助村民解决果品品质退化、病虫害频发等问题,北寨红杏产量增产20万斤;在北京怀柔四渡河村、六渡河村、渤海村,师生共同助力当地板栗品种改良、产业升级,解决板栗产业发展难题;在房山区蒲洼乡,师生建设高效智慧蜂场管理系统,帮助蜂农减少50%的人工消耗。植物科学技术学院副教授赵波利用其科研成果,实现了北京地区甘薯品种全部更新换代,亩产量从1500公斤增至3000公斤,获得北京市脱贫攻坚“记功”嘉奖、北京市农村工作先进个人、北京市优秀思想政治工作者等荣誉。文法与城乡发展学院教授高程达带领师生组建平谷“生态桥”团队,开展桃枝废弃物转化有机肥技术研发推广,使化肥使用量减少1/3,每亩地节省开支2000元。

(三)师生典型榜样不断涌现

通过开好讲好乡村振兴“大思政课”,学校涌现出一批扎根农村、服务农民的教授团队和学生群体,谱写出一曲曲服务乡村振兴的乐章,受到广泛认可。学校特聘教授Ton Bisseling院士带领团队开展农业领域最前沿的基础性研究,2022年荣获北京市国际合作中关村奖,2023年荣获第十六届北京市“长城友谊奖”,获北京市“外籍专家学者”项目立项资助。一直致力于鲜切果蔬保鲜技术及安全管理研究的陈湘宁教授,荣获“首都精神文明建设奖”。食品科学与工程学院李德美教授十八年如一日,助力边疆地区脱贫,使原本零产出的戈壁滩一亩可产出葡萄800斤,获得第九届首都民族团结进步先进个人、北京市脱贫攻坚“记功”嘉奖、北京高校优秀共产党员等荣誉。

四、工作启示

开好讲好乡村振兴“大思政课”的生动实践充分说明,“乡村振兴”与“大思政课”碰撞出的“火花”可以燎原,这条道路前景广阔,大有可为。北京农学院作为市属农业院校,在开好讲好乡村振兴“大思政课”方面有着天然的优势,要通过“大课堂”“大平台”“大师资”建设,推动教与学、科研与实践充满蓬勃生机。

执笔人:高建伟、廉文文、张丽萍